11月16日下午,中华文化港澳台及海外传承传播协同创新中心邀请著名法国汉学家、中山大学哲学系梅谦立(Thierry Meynard)教授莅临“中华文化传承传播名家讲坛”,作“康熙年间广州与欧洲的汉学发展”学术报告。文学院院长李云飞教授主持报告会。

梅谦立教授的学术报告围绕其近年在欧洲各大档案馆、图书馆新发现的一些与广州有关的稀见文献展开。据他介绍,康熙五年(1666),清政府因“历狱”教案全面禁止基督教在中国传播,25名在华天主教传教士避居广州。1666—1670年间,这批耶稣会士致力汉学研究,将大量儒家经典、中国历史、中国医学等文献翻译成欧洲文字,尤其是《大明会典》,留下丰富而珍贵的手稿史料。梅教授在报告中通过解读这些手稿,生动形象地再现清初“中学西传”的历史图景。本次报告主要从五个方面展开:一是根据原始文献对25名天主教传教士的身份背景及所属机构予以深入细致地考证;二是深入解读传教士们留下的手写报告,尤其对“历狱”事件进行多面分析;三是通过该传教士群体潜入探究清朝统治下的“精神历史”;四是借鉴新见史料对“中国礼仪之争”(The Chinese Rites Controversy)进行新的阐释;五是介绍这些传教士如何双语写作,并如何将作品刊刻流行。

基于以上五个方面,梅谦立教授结合手稿史料一一展开论述。1666—1670年暂居广州的25位传教士,虽然都是耶稣会士,但来自不同的国家,且归属不同的教省(教区);在探求这些传教士对“历狱”事件的态度差异时,阐释他们对清代中国世俗世界和精神世界的双重理解。关于“中国礼仪之争”的记载常见这批手稿当中。梅教授通过梳理这批传教士对“祭孔”礼仪的描述和记载,着重分析传教士们对中国祭祀礼仪认识的中西差别。他特别强调,西方围绕“祭孔”对孔子精神的象征性和历史上的真实存在模式都进行了讨论,且困惑这种仪式是否属于宗教,而这些在中国从未存在争议。梅教授特别强调,清初在华天主教传教士在与中国社会不断接洽的过程中,渐趋意识到在华传教不能单纯依靠天文学、科学等自然科学知识,也不能仅仅依赖满族统治者的认可,而是要培养中国本土信徒来促进传教。最后,梅教授指出,耶稣会士在努力开辟对华传教路径的过程中,撰写了丰富的汉学著作。这些书籍以双语刊布,本来是为了促进传教事业,但部分书籍被带回欧洲后,促成中学得到西传,并对西欧17、18世纪的社会思想产生不小的影响。

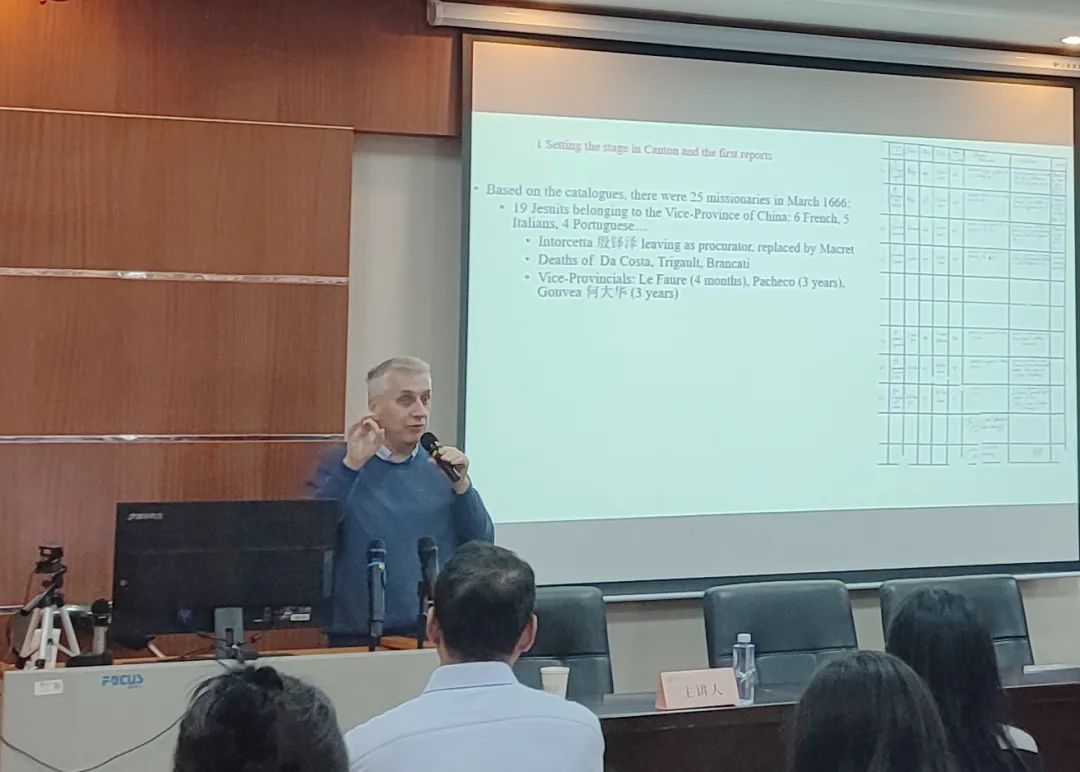

讲座现场

梅谦立教授结束报告后,李云飞教授予以简要总结,并鼓励同学们学习梅教授挖掘多语种、多类型史料来呈现历史真相的治学方法。陈才俊教授则结合梅教授的报告,介绍明末清初中国与欧洲交流的历史背景,以全球史视角对其产生的影响予以解读,并以16世纪下半叶至19世纪初期中国在物质、文化和思想等方面对欧洲的影响为线索进行深度剖析。

讲坛最后,在座师生积极与梅谦立教授互动,梅教授一一解答大家提出的问题。

合影