2025年4月10日晚,由暨南大学中华文化港澳台及海外传承传播协同创新中心主办的中华文化传承传播名家讲坛第六十二期,在第一文科楼四楼中厅会议室举行。本次讲座特邀武汉大学历史学院考古系教授余西云担任主讲嘉宾,文学院历史系李俊博士主持。

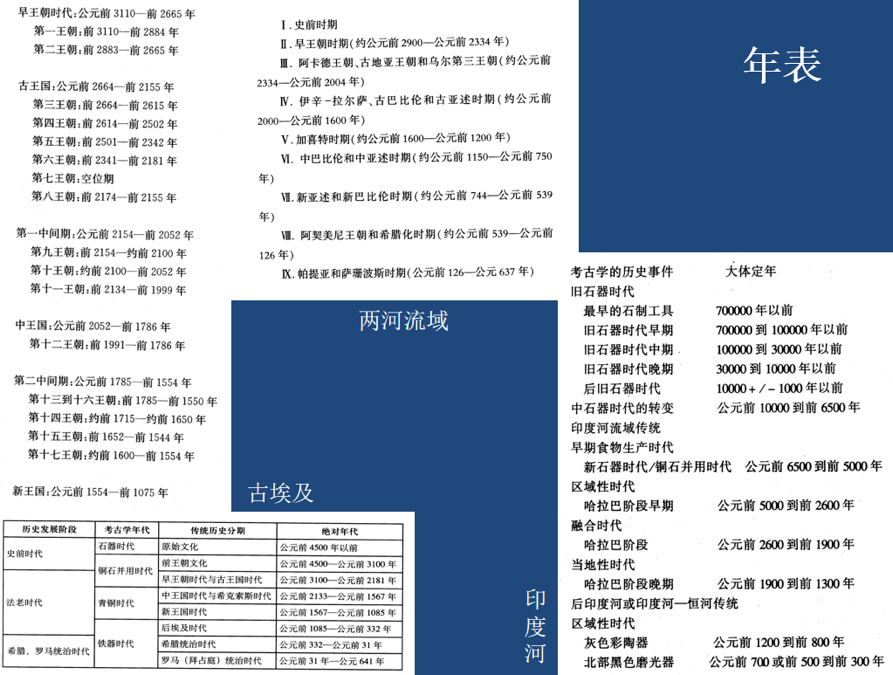

北纬三十度,分布着尼罗河流域的古埃及文明、两河流域的苏美尔文明以及印度河流域的哈拉帕文明。在中国,则产生了长江下游的良渚文明和长江中游地区的屈家岭文明。宜人的温带气候,加上大河冲积而成的宜农平原,成为这些伟大文明诞生的共同根基。余西云教授以一系列最新考古发现、最前沿的研究成果,为我们徐徐展开长江中游流域新石器时代文明演进的宏大画卷,阐述了长江中游地区在中国文明起源中的重要意义。

余西云教授从文明的概念讲起,深入探讨了文明的判定标准,提出世界不同区域基于不同的自然人文条件,其文明过程不尽相同。详细介绍了长江中游地区独特的自然环境,梳理出这一地区史前考古学文化谱系。

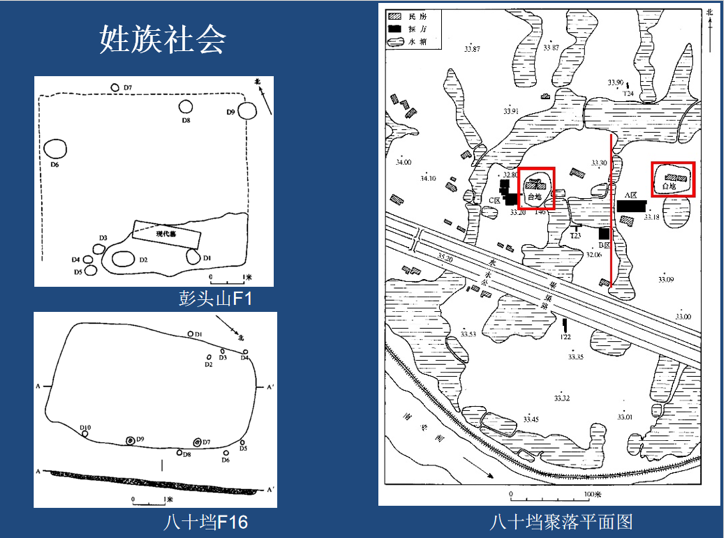

新石器时代早期,最早的农人出现在澧阳平原和鄂西南,形成彭头山文化、皂市下层文化和城背溪文化等。形成了稻作农业、陶器、磨制石器等技术组合,出现了房屋与定居村落。社会以两分结构聚落与姓族特征。

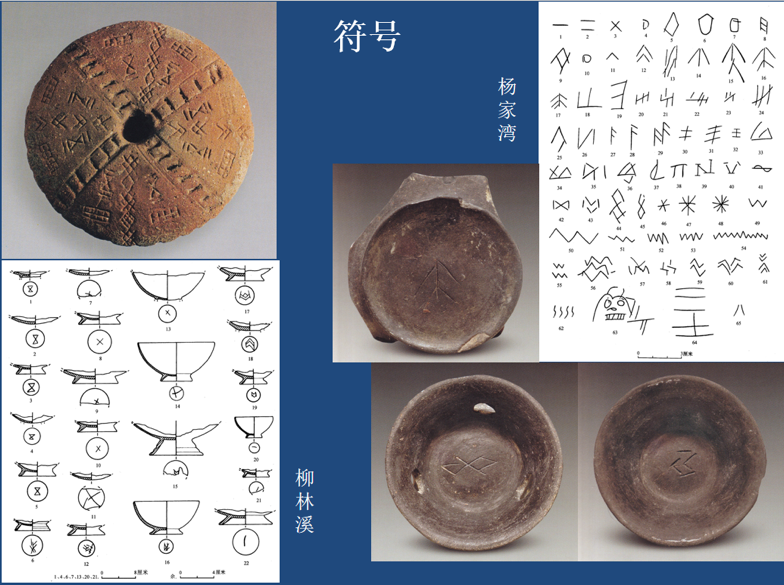

新石器时代中期,长江中游不同区域都有农业人口生活,形成三个文化系统鼎足而立的格局。这一时期出现白陶等先进的制陶技术,在柳林溪和杨家湾遗址等发现大量的符号,以钺为象征的政治权力出现,姓族制度瓦解。距今6000年前后,出现最早的城,形成集约化农业。距今5500年之后,多间房出现,反映扩展式家庭形态产生,私有制度形成。

柳林溪文化的符号

距今 5300 年前后,西阴文化解体,汉水中游的西阴文化演变成朱家台文化,汉东地区的油子岭文化则蜕变为屈家岭下层文化,长江中游地区不同区域文化开启整合进程。这一时期形成了类似城邦的社会。屈家岭文化晚期,长江中游地区形成广域国家(方国),向外大规模扩张。

长江中游地区的文明起源与北纬三十度线上的其他几个大河地区文明的形成基本同步,应该有更广泛的环境变迁等方面因素的影响。

在互动环节,余西云教授就同学们提出的家庭形态和国家形态等问题做了进一步解答。

讲座犹如一把钥匙,为我们打开了文明探索之门,让我们对长江中游流域新石器时代文明有了更深刻的理解,对中国文明的起源及其与世界各大文明的关系有了更加清晰的认知。