11月25日,张炜《爱的川流不息》研讨会于暨南大学举行。本次会议是由暨南大学中华文化港澳台及海外传承传播省部共建协同创新中心、文学院中国现当代文学学科、中国报告文学研究院联合主办。

此次会议采用线上线下结合的方式展开,来自北京、上海、山东、江苏、浙江、海南、吉林、宁夏、广东等全国各地的30余位专家学者参加了会议。会议由暨南大学文学院张丽军教授主持。

专家学者通过线上线下形式参加研讨会

广东省作协主席、暨南大学文学院蒋述卓教授,协同创新中心常务副主任、暨南大学文学院院长程国赋教授在开幕式致欢迎辞,中国作协副主席、作家张炜介绍了作品创作背景。

《爱的川流不息》从宠物猫“融融”写起,勾出了一串故事,时间长达50多年,经历了祖辈、父辈、“我”和孩子四代人,并把作品主题“爱”纳入了漫长的社会发展和人生旅程中,从一个细小的角度,写出了独具哲思的深刻命意,成为一篇既引人入胜又启人思索的佳作。

作为纯文学创作的标志性作家,张炜的非虚构写作与正在兴起的中国大众性非虚构写作,呈现出较大的审美差异性,为当代非虚构写作提供了新的审美风貌和新的审美书写方式,进一步推动了非虚构写作。

“可以从不同角度来理解这部作品,比如儿童文学、动物小说、生态文学、长篇散文、非虚构。”蒋述卓惊叹于张炜的创造力,认为该作呈现了“三心”——平等心、平常心、博爱心,与自然对话,与动物对话,写出了人类世界中能够留存的人性和人情。

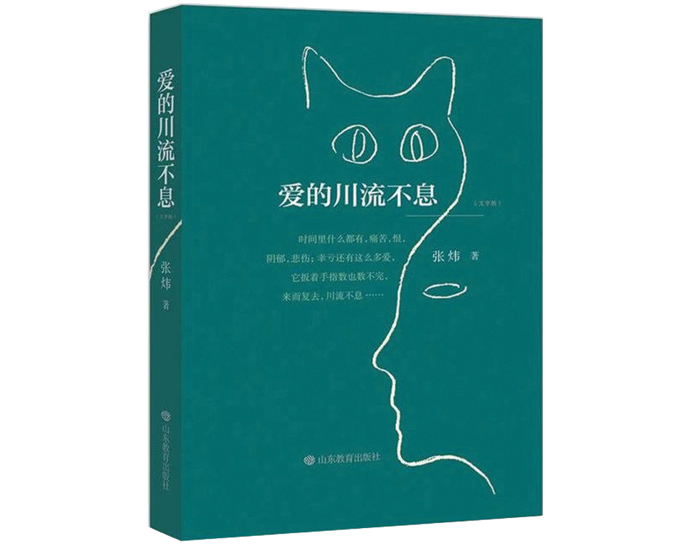

《爱的川流不息》封面

《小说选刊》副主编、副编审李云雷认为张炜已经进入了新的创作状态,“不仅是小说,今年出版的长诗同样流畅而蕴含丰富。该书深入、细致、微妙阐述了人和动物之间的关系,引起了读者心灵的共鸣。他的思考已经到了比较深入的境界,是人的文学自然的延伸。”

“这是一部治疗伤痛的情感梳理之作。”暨南大学文学院白杨教授认为,张炜的重要性一方面体现在特立独行的精神自由上,另一方面体现在对于纯粹人文情怀的呼唤,不追逐潮流。

在暨南大学文学院申霞艳教授看来,《爱的川流不息》中小动物和“大历史”结合,“呈现出世界、历史的复杂性和一个作家多重的面向。对狗身上思想、神性进行揣度,不仅有动物性,还有人性、神性和深切的感动。”

与会学者阐述了各自对《爱的川流不息》的理解和思考,并分析其内在价值和作品在虚构与非虚构之间的独特审美思维方式。

学者们认为《爱的川流不息》是张炜的新探索,是对童年、故乡和爱等文学主题的新书写,具有深刻的文化学、伦理学、社会学和哲学意义,呈现出极高的美学价值和现实启示义。

广东省作协副主席、暨南大学文学院中文系主任贺仲明教授代表主办方做了会议学术总结,“我们将继续大力推动暨南大学中国报告文学研究院的建设工作,疫情好转之后,举办更多的线下会议,一起推进中国报告文学、非虚构写作的研究与探索。”